Mein lieber Schwan: Richard Brunel zeigt in Hannover einen vogelreichen „Lohengrin“ von beeindruckender Tiefe und Vielschichtigkeit, der sämtliche Dimensionen und Charaktere auf’s umfangreichste deutet. Stephan Zilias am Pult des Staatsorchesters Hannover gelingt dabei leider kaum mehr als eine lückenhafte, wenig gestaltende musikalische Begleitung (Vorstellung vom 21.09.25).

Die erste Premiere für den neuen Intendanten am Haus, Bodo Busse, ist eine Koproduktion mit der Opéra National de Lyon. Der dortige Intendant und künstlerische Leiter Brunel ist nach Niedersachsen gekommen, um hier seine Lesart der problematischen Thematik um den Schwanenritter zwischen bedingungslosem Gehorsam („Frageverbot“) und deutscher Kriegstreiberei zu präsentieren. Und wie! Selten konnte eine derart umfangreiche Deutung bis ins kleinste Detail so facettenreich und vielseitig, künstlerisch hochwertig, voll-pulsierend und mit dramaturgischem Feinschliff auf einer Bühne gesehen werden.

Um den einzigen Negativpunkt vorweg zu nehmen: Vielleicht ist diese Regiearbeit ein wenig zu viel und kompliziert für einen unvorbereiteten Besuchenden, und ein wenig zu verkopft und mit theoretischem Fundament versehen.

„Mein lieber Schwan“, das geflügelte Wort aus dem dritten Akt, in den Wortschatz als Sprichwort für ein überraschtes „Wahnsinn!“ eingegangen ebenso wie der Brautchor aus dem Beginn des gleichen Aufzugs, zeugt von der bedeutenden Reichweite des romantischen Werks voller üppiger Chorszenen und eindrücklicher Arien. Ein Werk, das vielleicht zuerst in Heinrich Manns „Der Untertan“ in Verbindung mit deutscher Obrigkeitshörigkeit und unreflektierter Gehorsamspflicht nicht ohne Grund kritisch betrachtet wurde. So ist auch folgerichtig nachvollziehbar und gut, dass sich der Franzose Brunel diesem Aspekt nähert und die doch textlich abstoßenden Passagen, die sich vor allem in den Chorszenen („Für deutsches Land, das deutsche Schwert…“) nicht als belangloses Lokalkolorit (wie in vielen Inszenierungen gehandhabt) abtut, sondern sie bewusst deutlich in den Gesamtkontext einbettet. Und so gilt „Mein lieber Schwan“ hier im Sinne von: Was für eine beeindruckende Regiearbeit!

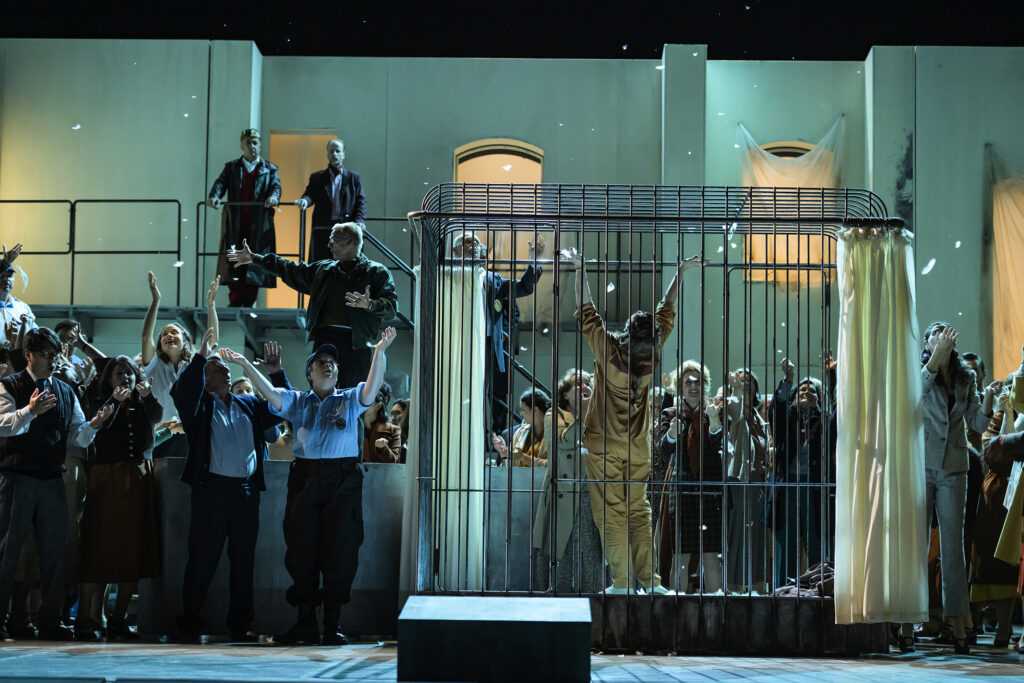

Hauptfigur Lohengrin ist bei Brunel Zeuge des Mordes an Gottfried. Gleich zu Beginn wird die Vorgeschichte auf der Drehbühne von Anouk Dell’Aiera gezeigt. Ortrud erstickt Elsas Bruder mit einem Kissen. Gottfried, eingesperrt und mit einem Vogelkäfig auf dem Bett, sitzt verzweifelt hoffend auf einen Befreier in seinem Gefängnis und zeichnet freundliche Vogelbabies an die Wand. Doch die Drehung der Bühne zeigt schnell die Wandlung mit zerrissenen, fratzenhaft-skizzierten Vogel-Seelen, die um den Balkon Ortruds an die Wand gemalt wurden. Verzweifelt trägt Lohengrin Gottfrieds Leiche weg. Und auch Elsa tritt zum sphärigen Vorspiel des ersten Akts gleich auf: Sie wird von Ortruds Mann Telramund belästigt. Als sie ihn zurückweist, sperren seine Männer sie in einen riesigen Vogelkäfig. Die Intrige nimmt ihren Lauf. Brabandt hat keinen Anführer, und Telramunds Versuch, mit Elsa anzubandeln, wäre natürlich auch sein Ticket auf den Thron Brabandts gewesen.

Zur Regelung der Herrschaftsnachfolge kommt König Heinrich mit Sack und Pack (die Krone Brabandts entnimmt er seinem Wanderrucksack) auf der Durchreise über den Zuschauerraum ins Geschehen. In ein Geschehen, dass auch die Brabandter untereinander entzweit. Telramund trägt ihm die Mord-Anklage gegen Elsa vor, während Ortrud unverfroren schnell die Krone aufsetzen möchte. Kurzfristig eingesprungen für die erkrankte Ewa Vesin spielt Khatuna Mikaberidze eine präsente und authentische Ortrud, die ihre dunklen Raub- und Greifvögel ausgestopft in Käfigen hält. Der Blick ins Programmheft klärt mit einem Satz von C. G. Jung auf: Dort, wo ein Mensch stirbt, bleibt nur der unerfüllte, „schwebende“ Wunsch übrig, er möchte noch leben. Und daher seien die Seelen Vögel. Ein für diesen Vogel-Lohengrin ergreifender Ansatz, der erklärt und versöhnt.

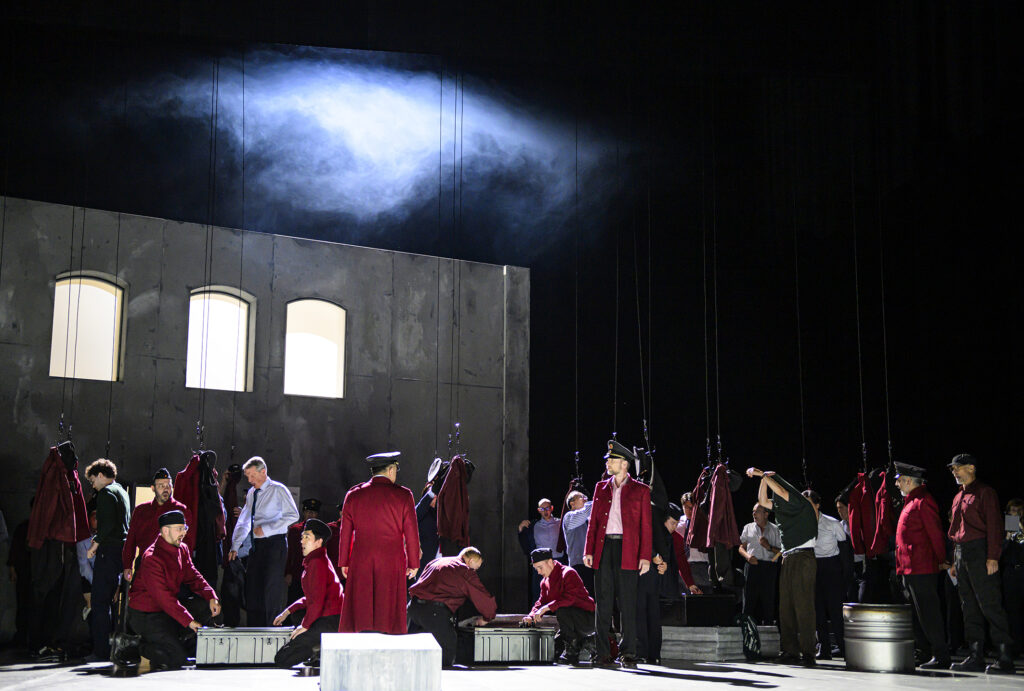

Denn Richard Brunels Stärke liegt darin, dass er bis ins kleinste Detail sämtliche Figuren psychologisiert, indem er versucht, ihre Beweggründe herauszustellen. Und so ist am Ende Lohengrin selbst nicht eindimensional negativ-konnotierter Kriegstreiber, der die führerlosen Brabandter ins Gemetzel schicken will, sondern leidender an sich selbst. Als besonders starkes Bild zeigt die Regie ihn zu Beginn des dritten Akts als gebrochenen Mann in schwarzen Schwanenflügeln, die auch ein Geierkostüm sein könnten. Elsa sieht das und hat Mitleid. Aber durch die dann folgende Brautgemachszene vermag er es nur noch schlimmer zu machen: Elsa kann ihm mit gutem Grund kein Wort mehr glauben. Denn sie konnte seine dunkle Herkunft erahnen. Konnte sehen, wie er leidet. Das ist an dramaturgischer Dichte kaum mehr zu steigern.

Zudem lässt Brunel zum Brautgemach-Hit „Treulich geführt, ziehet dahin“ die Frauen anstehen, um sich zur Front zu melden. Die Worte des Brautchores erhalten damit den kriegstreiberischen Duktus, nachdem schon im zweiten Akt die „Generalmobilmachung“ plakatiert wurde.

Lohengrin wird von Maximilian Schmitt mit dunkler Färbung einer immer sicher und präzise ansprechenden Stimme gesungen. Seine Gralserzählung, zu der der Mord an Gottfried wie im Vorspiel erneut gezeigt wird, vernimmt man nicht in engelsgleicher, hoher Kopfstimmenlage, sondern tief grundiert und damit überaus passend zur inszenatorischen Figurenführung. Ein wunderbar strahlender, nuanciert aussingender und textverständlicher König Heinrich ist Shavleg Armasi, der dazu auch noch engagiert und versiert professionell spielt. Toll! Ebenso gelingt Viktorija Kaminskaite eine restlos überzeugende Interpretation der Elsa: schön lyrisch flutend und ebenso nuanciert ausdifferenziert, fehlt ihr nur in manchen Passagen ein wenig die ausdruckstarke Dramatik der Verzweifelung. Ihre Wandlung vom bedingungslos folgenden Mädchen über die An- und Ausführerin von Lohengrins Kriegstreiberei hin zur erlösenden, starken Frau im Sinne Wagners wird von ihr nicht nur deutlich gespielt, sondern wird durch ihr zunächst komplett weißes Kleid, das dann halb braun sich zu ganz braun (im Sinne Adolf Hitlers Eva Braun) färbt und schließlich zu roter Militäruniform wandelt (Kostüme Nathalie Palandre) wunderbar ausstaffiert.

Der Heerufer wird von Peter Schöne in ausdruckstarkem, gut ansprechenden und deutlichem Bariton gegeben, während der Telramund von Grga Peroš mit schön dunkel-fundiertem Bariton zu punkten versteht.

Die Chöre unter Einstudierung von Lorenzo Da Rio lassen im ersten Akt durch die mutige Platzierung rechts und links getrennt und neben dem Orchestergraben etwas an einheitlicher Kompaktheit vermissen, überzeugen in der Folge aber durch schöne Klangfarbe.

Der Musik aus dem Graben ermangelt es an diesem Tag leider sehr an interpretatorischer Deutlichkeit. Einige Passagen geraten interessant, aber der rote Faden mit Spannung über die Akte hinweg ebenso wie die präzise Stimmführung und musikalische Ausdeutung erscheinen doch zu beliebig.

Wie das Ende dieser Produktion aussieht, soll hier nicht verraten werden. Nur soviel: es ist ein zutreffendes, absolut überzeugendes, aus dem Regiekontext nachvollziehbares Fazit einer bedeutenden Rezeption des problematischen Werks gelungen.