Mon cher cygne : À Hanovre, Richard Brunel propose un Lohengrin peuplé d’oiseaux, d’une profondeur et d’une complexité impressionnantes, qui explore avec une extrême richesse toutes les dimensions de l’œuvre et de ses personnages. À la tête de l’Orchestre d’État de Hanovre, Stephan Zilias ne parvient malheureusement guère à offrir davantage qu’un accompagnement musical lacunaire et peu structuré (représentation du 21/09/25).

Cette première production sous la direction du nouveau directeur général, Bodo Busse, est une coproduction avec l’Opéra National de Lyon. Son directeur et responsable artistique, Richard Brunel, est venu en Basse-Saxe pour y présenter sa lecture d’une œuvre problématique, entre obéissance aveugle (le « tabou de la question ») et militarisme allemand. Et quelle lecture ! Rarement une interprétation aussi foisonnante, aussi finement ciselée, aussi artistiquement accomplie, n’aura été vue sur scène, jusque dans les moindres détails.

Pour commencer par le seul point négatif : cette mise en scène est peut-être un peu trop dense et complexe pour un public non préparé, un peu trop cérébrale, ancrée dans un socle théorique exigeant.

« Mein lieber Schwan (mon cher cygne) » – cette expression tirée du troisième acte, entrée dans le langage courant comme interjection d’étonnement, tout comme le chœur nuptial du même acte – témoigne de la portée culturelle considérable de cette œuvre romantique, riche en scènes chorales somptueuses et en airs saisissants. Une œuvre que Heinrich Mann, dans „Der Untertan (Le Sujet)“, associait déjà à l’obéissance aveugle et à la soumission à l’autorité, dans une critique fondée et toujours pertinente. Il est donc légitime et bienvenu que Brunel, en tant que metteur en scène français, s’attaque à cet aspect, et qu’il n’édulcore pas les passages textuellement dérangeants, notamment dans les chœurs (« Pour la terre allemande, l’épée allemande… »), en les réduisant à une coloration locale insignifiante, comme c’est souvent le cas. Il les inscrit au contraire de manière claire et consciente dans le contexte global de l’œuvre. Ainsi, « mon cher cygne » prend ici le sens de : « quelle mise en scène impressionnante ! »

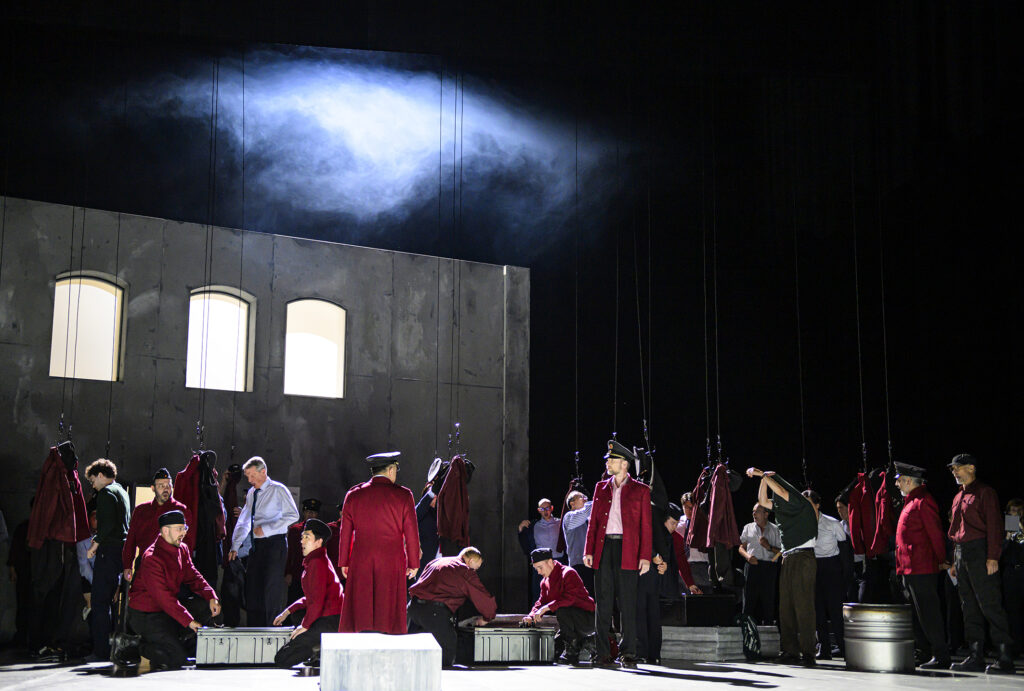

Chez Brunel, Lohengrin assiste au meurtre de Gottfried. Dès l’ouverture, le plateau tournant d’Anouk Dell’Aiera dévoile le prologue : Ortrud étouffe le frère d’Elsa avec un oreiller. Emprisonné, assis sur son lit auprès d’une cage à oiseaux, Gottfried dessine désespérément de gentils oisillons sur les murs, dans l’attente d’un sauveur. Mais en tournant, le décor révèle des âmes d’oiseaux déchirées, grotesquement esquissées autour du balcon d’Ortrud. Lohengrin emporte le cadavre de Gottfried, dévasté.

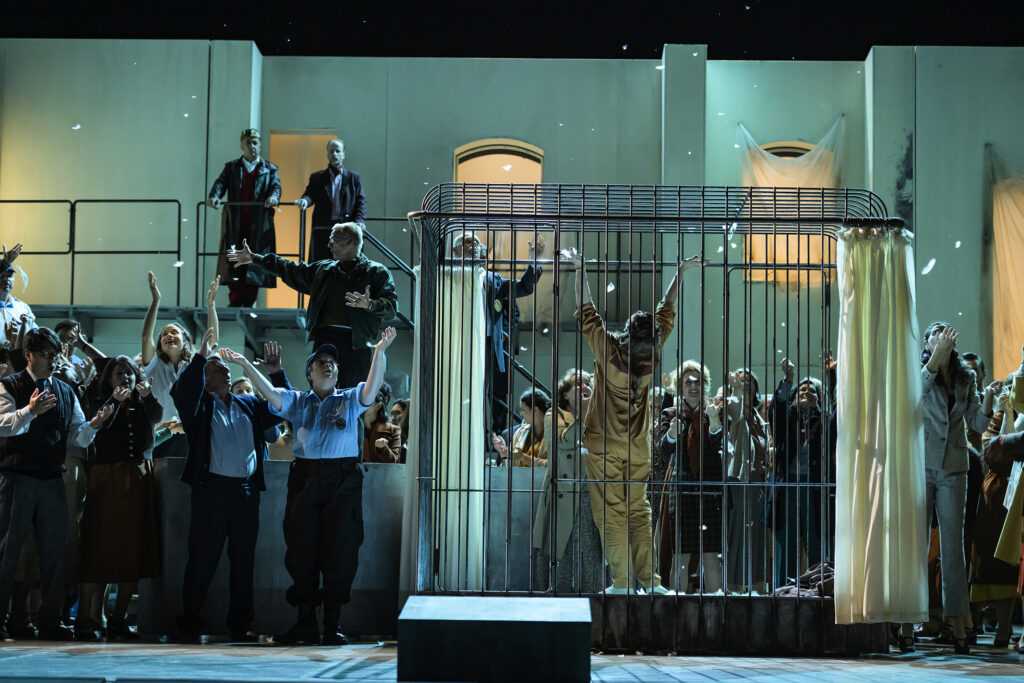

Elsa apparaît elle aussi dès le prélude atmosphérique du premier acte : elle est agressée par Telramund, le mari d’Ortrud. Lorsqu’elle le repousse, ses hommes l’enferment dans une immense cage à oiseaux. L’intrigue est lancée. Le Brabant est sans souverain, et la tentative de Telramund de séduire Elsa aurait été son billet pour le trône.

Pour résoudre la question de la succession, le König Heinrich entre en scène à travers la salle, sac au dos – il sort la couronne du Brabant de son sac à dos de randonneur. Une arrivée qui intervient dans un contexte déjà divisé au sein même des Brabançons. Telramund accuse Elsa de meurtre, tandis qu’Ortrud, sans gêne, s’empare de la couronne. Khatuna Mikaberidze, appelée au pied levé pour remplacer Ewa Vesin, campe une Ortrud à la fois présente et authentique, entourée de ses oiseaux de proie empaillés, enfermés dans des cages.

Le programme du spectacle propose une citation de C. G. Jung : là où un être humain meurt, ne subsiste que le désir inassouvi, « suspendu », de vivre encore. C’est pourquoi, selon Jung, les âmes sont des oiseaux. Une lecture profondément émouvante pour ce Lohengrin des oiseaux, à la fois explicative et réconciliatrice.

La force de Richard Brunel réside dans la manière dont il psychologise chaque personnage jusque dans le moindre détail, en mettant en lumière leurs motivations profondes. Ainsi, Lohengrin n’est pas, à la fin, un simple va-t-en-guerre unidimensionnel, envoyant les Brabançons orphelins de chef à l’abattoir. Il est un homme torturé, en souffrance. L’image marquante du troisième acte le montre comme un homme brisé, affublé d’ailes de cygne noires – qui pourraient aussi évoquer un vautour. Elsa le voit et éprouve de la compassion. Mais la scène suivante, celle de la chambre nuptiale, ne fait qu’empirer la situation : Elsa ne peut plus croire un mot de ce qu’il dit. Elle a pressenti ses origines sombres. Elle a vu sa douleur. Cette intensité dramaturgique atteint ici son sommet.

Brunel va encore plus loin : pendant le célèbre chœur nuptial « Treulich geführt, ziehet dahin (Guidés fidèlement, marchez) », des femmes font la queue pour se porter volontaires au front. Les paroles du chœur prennent un accent militariste, après que l’« appel à la mobilisation générale » ait été placardé dès le deuxième acte.

Maximilian Schmitt chante Lohengrin avec une couleur sombre, une voix toujours sûre et précise. Sa narration du Graal, accompagnée comme dans le prologue par l’image du meurtre de Gottfried, n’est pas livrée dans un falsetto céleste, mais dans un registre grave, bien ancré – parfaitement en accord avec la ligne dramaturgique. Le König Heinrich, brillamment incarné par Shavleg Armasi, séduit par un chant nuancé, lumineux et parfaitement intelligible, et par un jeu engagé et professionnel. Superbe !

De même, Viktorija Kaminskaite livre une Elsa tout à fait convaincante : son timbre lyrique coule avec grâce, ses nuances sont raffinées, même si quelques passages manquent encore de l’expressivité dramatique du désespoir. Sa transformation – de jeune fille obéissante, à complice des visées guerrières de Lohengrin, jusqu’à devenir une femme forte et rédemptrice, dans l’esprit de Wagner – est non seulement clairement interprétée, mais aussi magnifiquement soulignée par le costume (signé Nathalie Palandre) : une robe d’abord toute blanche, qui devient peu à peu marron (référence à Eva Braun), avant de se transformer en uniforme militaire rouge.

Le héraut est chanté par Peter Schöne avec un baryton expressif, clair et bien projeté, tandis que Grga Peroš, en Telramund, séduit par la noirceur et la profondeur de son timbre.

Les chœurs, préparés par Lorenzo Da Rio, manquent dans le premier acte d’une certaine homogénéité, en raison de leur placement audacieux (de part et d’autre de la fosse), mais parviennent ensuite à convaincre par la beauté de leur timbre.

Quant à l’orchestre, il manque cruellement de clarté interprétative en ce jour. Quelques passages laissent entrevoir des idées intéressantes, mais la continuité dramatique, la tension d’ensemble, la précision des lignes et l’expressivité musicale font défaut.

Quant au dénouement de cette production, il ne sera pas révélé ici. Disons simplement ceci : il s’agit d’une conclusion pertinente, totalement convaincante, parfaitement cohérente avec la mise en scène – un aboutissement marquant d’une réception profonde d’une œuvre complexe et problématique.